CUANDO EL DOLOR SE CONVIERTE EN ARTE: MEMORIA Y RESISTENCIA CONTRA LAS DESAPARICIONES EN JALISCO

Texto: Eduardo Santana Castellón, Maestro Emérito y Director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara

Fotografías: Claudia Rodríguez

16 de septiembre de 2025

Mensaje inicial: Agradezco profundamente la revisión crítica de Indira Navarro (Colectivo Guerreros Buscadores) y de Judith Ramos (Colectivo Huellas de Amor), incansables buscadoras de seres queridos desaparecidos, por su lectura crítica y sus valiosas sugerencias, las cuales incorporé al ensayo. Lo elaboré reconociendo que ningún artículo o exhibición artística alcanza para describir el dolor que significa la ausencia de un ser querido, ni para compensar la indiferencia con la que muchas veces la sociedad responde ante esta herida tan grande. Sin embargo, estoy firmemente convencido de la importancia de que la sociedad se una para resolver este problema y que, desde el periodismo, el arte y la academia se haga visible el problema que no puede ser ignorado.

La crisis de desapariciones forzadas en México y en Jalisco ha alcanzado niveles inconcebibles: se desconoce el paradero de más de 133 mil y de 15 mil personas, respectivamente. Desde 2018 Jalisco ha ocupado cada año los primeros lugares en el país en número de personas desaparecidas. Y aunque una causa principal es el sistema capitalista internacional que genera las condiciones que permiten o promueve el tráfico de drogas, mismo que se manifiesta en lo inmediato por la demanda de drogas por consumidores en los EEUU y la venta de armas provenientes de ese país, la situación actual coloca al Estado mexicano —municipal, estatal y federal— como primer responsable de evitar que estas tragedias ocurran. La impunidad y la corrupción, ampliamente documentadas, son dos de las principales razones por las que el Estado falla en su deber más básico. Sin embargo, cuando las desapariciones ya han sucedido, la responsabilidad estatal es doble: encontrar a las personas desaparecidas para proteger su vida y sus derechos humanos, y, en los casos en que hayan fallecido, localizarlas para dar paz a sus familias.

El problema en México es tan grande que su solución exige la participación de toda la sociedad. No basta con las autoridades, que incluso, en algunos casos, han sido cómplices de estas desapariciones; universidades, iglesias, medios de comunicación, asociaciones civiles, cámaras empresariales, clubes sociales, bibliotecas, museos, centros comerciales, parques públicos y colectivos barriales también deben asumir un papel activo. Y dentro de esta red, hay un grupo con un poder transformador especial: los y las artistas.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Existen contrastes entre diferentes manifestaciones artísticas sobre el tema de las desapariciones: el crear arte, incluyendo la poesía, desde el dolor o el crear el arte desde lo social. Desde el dolor el punto de partida es la vivencia íntima, subjetiva, marcada por la herida personal (pérdida, trauma, enfermedad, vacío existencial). El arte se vuelve un lenguaje catártico, confesional, que transfigura el sufrimiento en imágenes y explora lo vulnerable y lo desgarrado del yo con el cual se pueden identificar los espectadores o lectores. Ejemplos son Frida Kahlo y Alejandra Pizarnik. Desde lo social, el origen del arte no se centra en la interioridad del yo, sino en representar, denunciar o movilizar frente a condiciones sociales. Ejemplos son Diego Rivera y Doris Salcedo. A veces las obras artísticas fusionan ambos orígenes o propósitos: el dolor de perder a un ser querido y la injusticia de la desaparición de personas.

La filósofa Martha Nussbaum sostiene que la empatía y la imaginación emocional son necesarias para reconocer nuestras responsabilidades éticas. Antonio Damasio, desde la neurociencia, agrega que, cuando los datos fríos no alcanzan a movernos, las emociones son el motor de la acción ética. En esa misma línea, Jonathan Haidt explica que la ética tiene raíces emocionales que nacieron evolutivamente en regiones especiales de nuestro cerebro antes de que nacieran el lenguaje y la lógica. Cuando una canción nos conmueve, una instalación nos expone injusticias, o una película nos hace llorar, deja de ser mero entretenimiento: despierta un sistema moral ancestral que nos mueve más que cifras o discursos técnicos. El arte, en este sentido, despierta estructuras cerebrales destinadas a la cooperación, la compasión y el juicio moral. Para los que no les afecta el dolor ajeno y piensan que las desapariciones solo les ocurren a otras personas, el arte es un canal que ayuda a atravesar esas defensas cognitivas y tocar el corazón social del ser humano.

Por este motivo no es extraño que, a lo largo de la historia las artes plásticas y la arquitectura, así como la música, el cine y la fotografía, han sido motores tanto de dominación como de resistencia social. Luis XIV usó la arquitectura del Palacio de Versalles como propaganda absolutista. La Iglesia Católica impulsó el Barroco para conmover y reafirmar la fe en reacción a la Reforma protestante. El muralismo mexicano de Rivera, Orozco y Siqueiros educó a las masas con narrativas de la Revolución. Artistas contemporáneos como Ai Weiwei, Kara Walker y Olafur Eliasson han provocado debates internacionales sobre refugiados, racismo, memoria histórica y destrucción ambiental, sensibilizado a millones frente a crisis humanitarias y generando presión política. Estas expresiones demuestran que el arte, lejos de ser un adorno estético, puede contribuir a catalizar cambios concretos sociales y políticos mediante la creación de nuevas formas de solidaridad colectiva.

Por ello, artistas con conciencia social han desarrollado en distintos países exposiciones que dan voz a las víctimas de la desaparición forzada y sus familias. Ejemplos son: •Museo Casa de la Memoria Indómita (Ciudad de México), impulsado por el Comité ¡Eureka!, sobre desapariciones en la “guerra sucia”. •Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Santiago, Chile) y el Museo Sitio de Memoria ESMA (Buenos Aires, Argentina), dedicados a las víctimas de dictaduras autoritarias. •Museo de la Paz de Gernika (España) y exposiciones como Desaparecidos de Gervasio Sánchez (Barcelona, León, Madrid), que documentan desapariciones en varios países. •Atrabiliarios de Doris Salcedo, obra emblemática con zapatos de mujeres desaparecidas en Colombia que se ha presentado en varios museos en Europa y los EEUU.

En México, también se han creado iniciativas artísticas que denuncian las desapariciones vinculadas al crimen organizado: •Ayotzinapa Acción Visual de Marcelo Brodsky en el Museo de la Memoria y la Tolerancia y •Huellas de la Memoria en el Palacio de la Minería de la UNAM, elaborada por un colectivo en la cual exponen cientos de pares de zapatos grabados por familiares de desaparecidos, que ha sido itinerante en otras sedes de México, como en La Fábrica, en Guadalajara. En el arte de la literatura de ficción, recientemente la escritora Alma Delia Murillo, en su libro “Raíz que no desaparece”, crea casos ficticios con los cuales rompe la frialdad de las cifras, dando voz a los sueños de las madres buscadoras y denuncia la “necropolítica de los partidos” y la “deshumanización del exterminio”.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Las exhibiciones artísticas sobre desapariciones han suscitado debates y críticas, tanto de gobiernos autoritarios o conservadores —que buscan invisibilizar el tema— como de colectivos de búsqueda y críticos de arte. No todas las víctimas o sus representantes coinciden en sus análisis, pero el generar estos debates, si son sinceros y comprometidos son aportes positivos del arte bien ejecutado. Las críticas legítimas señalan que, cuando estas obras no se realizan en colaboración con las personas afectadas, pueden —pese a sus buenas intenciones— estetizar, turistificar, blanquear, espectacularizar o apropiarse del dolor ajeno. No se pide su prohibición, sino una reformulación del enfoque. Sin la participación activa de las víctimas, se corre el riesgo de usar imágenes y objetos sin autorización, desplazar su voz en favor de la de las y los artistas o instituciones, trivializar el trabajo colectivo, o confundir el mensaje cuando está mal ejecutado. El omitir el papel de la represión estatal o mezclar sin distinción contextos sociopolíticos diversos puede generar confusiones y lecturas simplistas que homogenizan contextos causales distintos y complejos. El arte debe acompañar, no reemplazar, la voz de las víctimas.

Sin embargo, existen obras que evitan estos errores al construirse desde el inicio con co-diseño junto a las personas afectadas, sin usurpar su espacio social. Estas exhibiciones, con acciones y testimonios estético-políticos, cumplen una función cívico-pedagógica, fortaleciendo el arte y los museos como dispositivos de relevancia social que construyen la verdad, la memoria y los derechos humanos. Se apoyan en la participación directa y en evidencias documentales y testimoniales, asegurando la agencia de familiares y colectivos, y reforzando el mensaje: exigir que las personas faltantes aparezcan con vida. Estas muestras, al contar con consentimiento informado, evitan la revictimización y el uso indebido de imágenes u objetos. Las estéticas investigativas permiten visibilizar cadenas de hechos, fortaleciendo causas sociales y judiciales.

Se han propuesto varias recomendaciones: asegurar el co-protagonismo de víctimas mediante procesos participativos; mantener claridad discursiva accesible al público general; establecer lineamientos éticos explícitos; incluir criterios probatorios y contextos documentales; evitar generalizaciones injustificadas al presentar múltiples casos; y garantizar transparencia y reconocimiento de autorías, visibilizando a familias y colectivos como coautores o curadores cuando corresponda.

El objetivo final de estas instalaciones debe ser activar la reflexión crítica, denunciar omisiones o encubrimientos, impedir la normalización de las desapariciones, y transmitir —sin reemplazar— los testimonios de sobrevivientes y familiares. Cuando el arte socialmente responsable y responde a los sentimientos no solo moviliza a la sociedad, también contribuye a consolar en una experiencia de duelo continuo.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

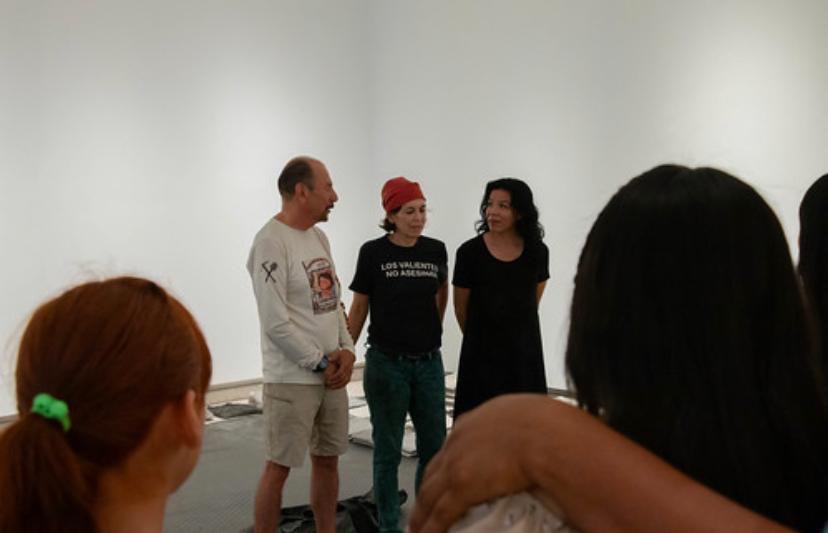

Es aquí donde cobra relevancia el inicio de la residencia artística de Claudia Rodríguez en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), que culminará con la apertura al público de la instalación titulada “Ceguera voluntaria”. La residencia inició el 19 de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (Organización de la Naciones Unidas), con participación en su diseño de Indira Navarro y Jaime Aguilar del colectivo Guerreros Buscadores, grupo que hizo el doloroso descubrimiento del sitio de entrenamiento y exterminio en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. La residencia artística actual es un proceso de co-construcción de la exhibición con familiares de personas desaparecidas, pero no está restringido a este sector. Es también con estudiantes, ciudadanos y el público en general que no está muy cercano al problema.

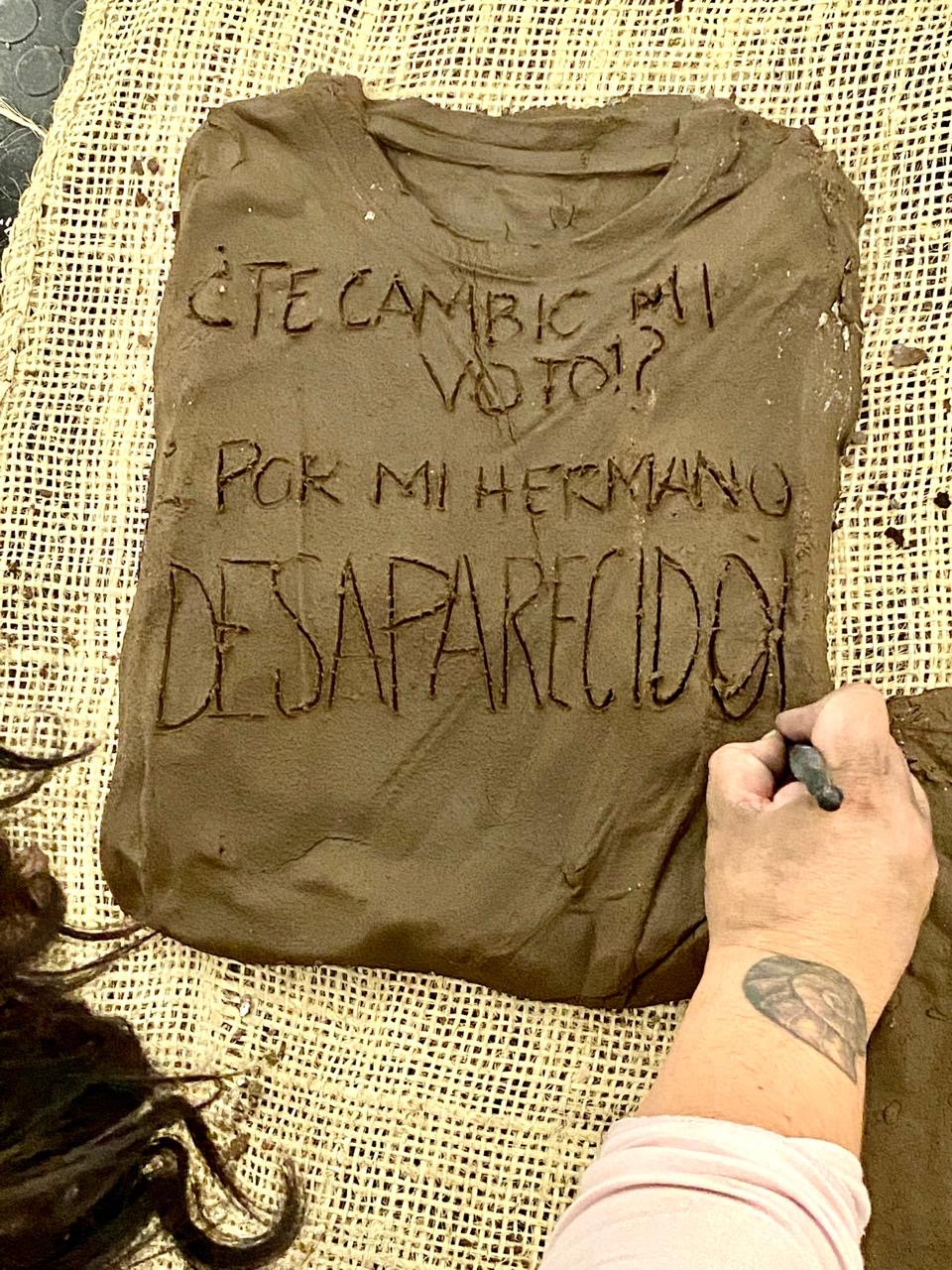

La obra que se va a exhibir es la que están actualmente fabricando el público participante con barro, cemento y yeso. Es un primer paso de involucramiento, de forma tímida tal vez, para inducir a un posterior involucramiento social más activo. El montaje de la exhibición será co-definido principalmente con integrantes de Guerreros Buscadores, responsables de los descubrimientos en el Rancho Izaguirre. Las obras que se exhibirán no son de artistas famosos, son construidas por el propio público participante usando los moldes que la artista concibió para ese fin. No se basa solo en el dolor y en la injusticia, sino que tiene un elemento relevante de esperanza, colaboración y solidaridad. Además, cuestiona el rol de los museos en mostrar solamente objetos “valiosos” elaborados o que pertenecientes a personas famosas. Ante la crisis, está exhibición funciona como terapia social. El 11 de octubre concluirá el proceso, que lleva varias semanas de iniciado, de diálogo y co-construcción. Aunque en estos momentos todos pueden participar, la exhibición se abrirá al público posteriormente.

Esta instalación representa una continuación de una trayectoria artística con compromiso social de largo aliento de Claudia Rodríguez. Hace dos décadas, ella movió sensibilidades con su obra de arte público “Patriotas”, en la cual le puso aros de Hulahula a las estatuas de los niños héroes en la avenida Chapultepec en Guadalajara con el objetivo de devolverles la "niñez" a nuestros héroes en el Día Internacional de los Niños y las Niñas. La obra fue censurada por el gobierno, lo que generó un gran debate que fue positivo al visibilizar el arte público que había sido ignorado y estaba en decadencia.

Junto con la psicóloga social Ana Joaquina Ramírez y la psicóloga-artista, Rosina Santana, trabajó con la asociación civil "Un Salto de Vida" y más de cuatrocientos pobladores de El Salto, Juanacatlán e Ixcatán, creando entre los años 2012-2016 un tejido comunitario de 50 metros de longitud con rafia de color blanco. El tejido evoca la espuma de agua tóxica por la contaminación del Río Santiago y sus afluentes, que investigaciones científicas demostraron ha causado daños renales a miles de niños y adultos de esas comunidades. E inclusive causó la muerte por envenenamiento al niño Miguel Ángel López Rocha cuando cayó a un canal en 2008.

Desde el 2019 fundó, en colaboración con Laura Garza, Isabel López Ribera, Maj Lindstrôm, Mariana Giménez y otras artistas, la "Colectiva Hilos" que inició el proyecto "Sangre de mi sangre", tejido participativo en el cual familias, madres, comunidades y grupos de activistas de varias ciudades de México se han unido para tejer una obra colectiva, en este caso color rojo, en denuncia de los feminicidios, las desapariciones y la trata de personas en México. El tejido ha sido instalado en numerosos espacios públicos y monumentos, entre ellos, la fuente de la Minerva (Guadalajara) y en el Ángel de la Independencia (CdMX), donde participaron diversos colectivos que realizan búsquedas en más de ocho estados de la república. Los domingos, durante los últimos seis años, la Colectiva Hilos teje en el espacio público. Los primeros cinco años fue en el Parque Rojo y desde que cerraron este sin previo aviso, se reúnen a tejer en la plaza José Clemente Orozco en Guadalajara, acompañados de público diverso, incluyendo a quienes tienen familiares desaparecidos. Durante estas sesiones invitan a la comunidad a tejer un metro por cada persona desaparecida en el país. Al proyecto se han unido colectivos de búsqueda de toda la República, universidades, preparatorias, museos y centros culturales.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

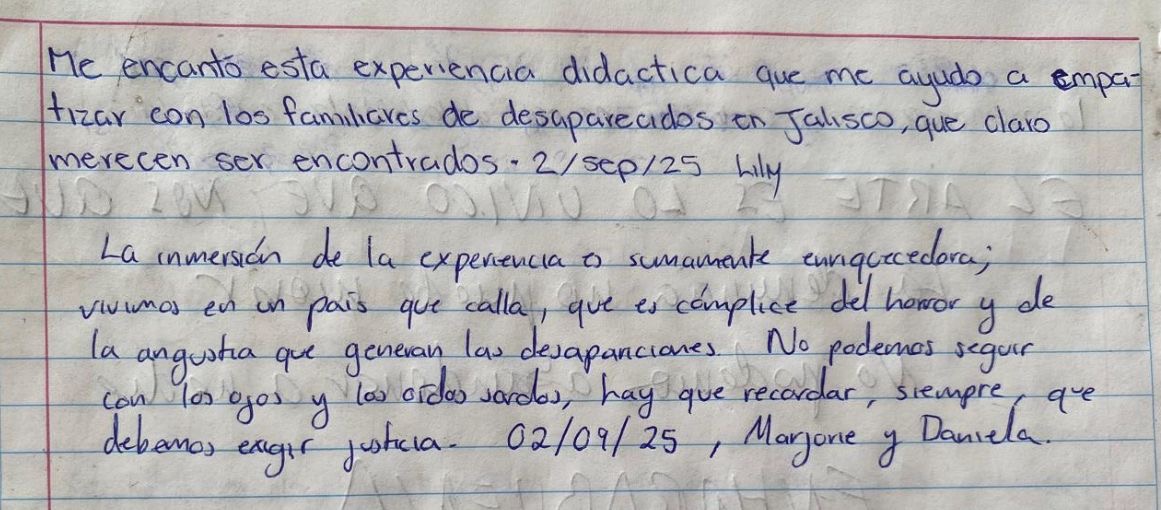

Desde el inicio en agosto, más de dos mil personas han visitado la residencia artística en el MUSA y muchas han trabajado en la elaboración de prendas y plasmando testimonios orales o escritos con mensajes positivos y conmovedores. Algunas tienen familiares desaparecidos, otras no, algunos son estudiantes y otros profesionistas adultos. También han participado personas que han vivido en carne propia el haber sido forzosamente desaparecidos y son sobrevivientes. Han ido familias con niños, y los padres solicitan que se les explique la situación. Inclusive lo han visitado residentes de Teuchitlán. Por invitación de la artista, han creado piezas con yeso, cemento y barro. También han coloreado dibujos de estética. Algunas personas han mencionado que el ejercicio artístico y la conversación les ha ayudado a visibilizar el dolor y la indignación. También han participado personas que afirman que, si bien están al tanto de la magnitud del problema y del dolor que padecen los familiares de las víctimas, el sistema y el miedo hacen que volteen a mirar hacia otro lado.

La instalación se está construyendo colectivamente y se modifica conforme participa el público. Dado que solo le queda un mes de duración a la residencia artística participativa, Claudia Rodríguez invita, junto con las co-organizadoras, a que visiten el MUSA y participen en las conversaciones para contribuir a que el gobierno y la sociedad actúe para detener las desapariciones.

En la trayectoria que pasa desde la desaparición criminal, al silencio cómplice, hasta el grito estético, el MUSA y la artista generan una forma de comunicación alternativa ante la crisis de las y los desaparecidos en Jalisco. Y es que las desapariciones forzadas, ya sean causadas por gobiernos autoritarios o por el crimen organizado, son una herida abierta en nuestra comunidad que el estado debe ayudar a sanar. Transformar el dolor en experiencia estética no es una estrategia de mercadotecnia, sino un acompañamiento que abre caminos hacia la empatía, la justicia emocional y la resistencia colectiva.